¿Por qué ser marxista?

Autor Mateo Arias

Junto a unos amigos y colegas, he sido profesor de marxismo los últimos 3 años, esto se ha compuesto de: dar clase, tener grupos de lectura, dar conferencias, desarrollar semilleros de investigación, producir contenido académico y periodístico, hacer crítica y propaganda en redes sociales, etc.

Como ejercicio, ha sido bastante innovador en cuanto a que este tipo de espacios suelen estar intermediados por una estructura específica de acercamiento a Marx -como dice mi apreciado profesor Beethoven: “había una época donde había una clase de Marx para los maochos y otra para los trotskos”-, pues no nos cerramos a una sola línea específica de entendimiento, complementando la obra principal con lecturas secundarias de filosofía, economía burguesa, estadística bayesiana, psicoanálisis, sociología, pedagogía, antropología, historiografía, lingüística, literatura, cinematografía, por mencionar algunas. Esto nos ha permitido entender un poco más a profundidad los planteamientos de “El Barbas” desde su fuente más desarrollada y completa, “La Biblia”, sin necesariamente estar de acuerdo en una línea estática de teoría o praxis que en otrora habría sido suficiente como para tildar a los demás de revisionistas, traidores o cualquier plétora de apelativos. Este escrito pretende darle algunas conclusiones de este proceso a iniciados y neonatos en el tema.

Para la mayoría de las personas, leer a Marx parece un desperdicio de tiempo. Ya sea porque: 1) tajantemente están en desacuerdo con la casi infinidad de vertientes político-ideológicas de sus seguidores -marxistas, marxianos, leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, foquistas, hoxhaistas, la escuela de Frankfurt, posadistas, la teoría crítica, la nueva lectura del valor, iñiguistas, y cualquier cantidad de derivaciones específicas-; 2) consideran que, si bien Marx realizó aportes en mayor o menor medida para el estudio de las ciencias sociales y económicas, sus planteamientos son insuficientes para explicar el siglo XXI; 3) directamente asumen que las predicciones de Marx son incorrectas o sus planteamientos son completamente errados; 4) lo ven como un monolito dogmático invariable; 5) no propone una teoría de soluciones, sino de problemas y resentimientos; 6) es demasiado desconsiderado poner a leer a la gente cuando en el día a día los trabajadores no pueden ni quieren leer un mamotreto teórico, pero aun así llevan las cicatrices del capital en su cuerpo y, por lo tanto, innatamente entienden la explotación; 7) lo tildan de ser un determinista económico jerarquizante que atenta contra la horizontalidad sociológica de la revolución de las pequeñas cosas.

Nada de lo anterior es condición necesaria ni mucho menos suficiente como para abstenerse de leer a Marx, de hecho, el 90% de aquello que lo acusan no solo es falso, sino que se convierte más en una confesión propia de lo que sí creen, a final de cuentas, el ladrón siempre juzga por su condición. Más allá de rebatir punto a punto los porqués las objeciones anteriores son completamente estúpidas, mediocres y completamente alejadas de la realidad, quisiera incitar a quien lea esta misiva a tomar un mínimo salto de fe para lograr dar el salto mortal, que se acerque a leer a Marx en los prólogos y los primeros 4 capítulos del tomo 1 de El Capital y que eso los motive, Dios mediante, a arriesgarse con los tres tomos completos.

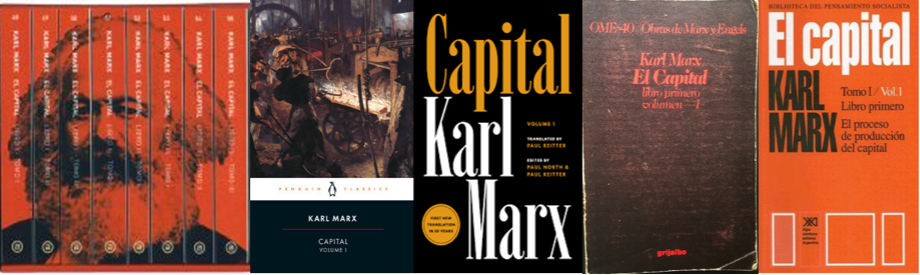

Antes de meternos en materia, es importante establecer una primera cota metodológica. Luego de una evaluación profunda de las ediciones de El Capital más populares en español, inglés, francés y alemán, hemos entendido que seleccionar una por sobre la otra no es solamente un capricho, sino una decisión profundamente diferencial al momento de empezar a leer, por facilidad, nos centraremos en el español y el inglés. Por ejemplo, la edición de Akal, muy bonita y manejable en subtomos más cortos -que al poner todos sus lomos juntos muestran la cara de Marx-, presenta profundas incongruencias al confundir repetidamente valor de uso con valor de cambio, o cambiando enteramente el sentido de las oraciones y planteamientos. Para quienes entienden inglés, la edición de Penguin de 1976 sigue siendo la mejor de todas, solamente seguida por la reciente edición de Princeton de 2024 (aunque en esta el lenguaje es más cercano al alemán original, no incluye los prólogos ni muchas notas al pie, lo cual es un error), por su parte, en español se recomienda utilizar primordialmente la edición traducida por Manuel Sacristán para Grijalbo en 1976 o en su defecto la nueva edición de Siglo XXI.

(Portadas en orden de: Akal, Penguin, Princeton, Grijalbo, Siglo XXI)

Como segunda cota metodológica, hemos utilizado siete guías de lectura como eje fundamental de la exégesis: 1) la de John Weeks (2014), 2) la de Duncan Foley (1986), 3) la de Louis Althusser & Étienne Balibar (2001), 4) la de David Harvey (2018), 5) la de Guillermo Rochabrún (2025), y mis dos favoritas en lo personal, 6) la de Juan Íñigo Carrera (2007) y 7) la de Michael Heinrich (2021). Cada una de estas guías de lectura difiere profundamente entre sus enfoques teóricos, formas de acercamiento al texto, implicaciones, conclusiones, etc, por lo que cada una será más o menos apetecible a diferentes tipos de personas.

A tal punto que por ejemplo Althusser & Balibar prefieren evitar la lectura de los prólogos y los primeros 3 capítulos, y empezar por la parte 8, que contiene los capítulos 26 al 33, sobre la llamada acumulación originaria. Por su parte, tanto Íñigo como Heinrich están de acuerdo en que precisamente en esta primera sección que Althusser & Balibar recomiendan saltar es donde realmente se expone el objetivo principal y la metodología esencial de la obra de Marx, enfocándose en una exégesis mucho más situada en la apropiación personal del contenido. Así mismo, estas dos lecturas pecan un poco de enfocarse en una forma genética y lingüística de entender la filosofía de los textos, mientras que por ejemplo Foley y Harvey buscan una mayor esquematización de los planteamientos de Marx, Foley desde el método analítico y Harvey de una forma más generalista. Finalmente, tanto Weeks como Rochabrún tratan de situar mucho más concretamente los planteamientos del primer tomo en las discusiones y términos de la actualidad. Sin embargo, y más importante, todos estos autores operan desde el mismo punto de partida y de llegada, que el lector, por encima de cualquier cosa, se acerque directamente a la Biblia de forma autónoma. Pero ¿para qué entablar semejante empresa?

De entrada advierto al lector (tanto al mamerto que usa camisetas del Ché y cree que socialismo es cuando canelazos bailables decoloniales y antipatriarcales con covers en ukelele de Silvio Rodríguez; como al reaccionario iletrado que confunde valor y precio, y piensa que el pobre es pobre porque quiere o que socialismo es cuando Vuvuzela y no iPhone) que El Capital es un texto increíblemente revolucionario. Sin embargo, no es revolucionario en términos de enseñar a montar una guerrilla o a tomar los medios de producción, mucho menos es revolucionario como denuncia y corrección de algún tipo de mal primigenio; es revolucionario ontológica y metodológicamente. Pero como todo gran inicio, es un camino rocoso y difícil, especialmente al enfrentarse a las Furias de los intereses privados, precisamente por esto, nos advierte lo siguiente:

“No hay camino real hacia la ciencia, y solo quienes no temen la fatigosa ascensión por sus empinadas sendas tienen alguna posibilidad de alcanzar sus cumbres luminosas” (Marx, 1976, pg. 104, traducción propia, itálicas añadidas).

En su magnum opus, Marx nos describe el funcionamiento del modo de producción capitalista, las relaciones sociales que lo permean y algunas consecuencias inevitables de hacer parte de esta forma tan específica de metabolismo social. Esto nos ubica dentro de un entramado específico de intersubjetividades auténticas, la consciencia de clase, sin moralismos baratos o maniqueísmos, ni reclamos o resentimientos, solo impulsos y respuestas por la lucha sobre la producción y la reproducción de las condiciones específicas y existenciales de cada clase, siendo estas trabajadores, capitalistas y rentistas. En las palabras de El Barbas:

“Para evitar posibles malentendidos, permítaseme decir lo siguiente: de ninguna manera pinto al capitalista y al terrateniente con colores rosados. Pero aquí se trata a los individuos solo en la medida en que son personificaciones de categorías económicas, portadores de relaciones e intereses de clase particulares. Mi punto de vista, según el cual el desarrollo de la formación económica de la sociedad se contempla como un proceso de historia natural, puede menos que ningún otro hacer al individuo responsable de unas relaciones de las que, socialmente hablando, sigue siendo una criatura, por mucho que se eleve subjetivamente por encima de ellas.” (Marx, 1976, pg. 92, traducción propia, itálicas añadidas).

Lo anterior nos ubica como sujetos y objetos de la historia, sin encerrarnos en una cárcel teleológica -como algunos pensadores han acusado- ni mucho menos estableciéndonos en un mundo de apariencias y esencias fijas, sino múltiplemente determinadas desde la abstracción de su concreción. Es una invitación a entender el funcionamiento real del metabolismo social, la primera condición necesaria para cambiarlo.

A lo largo de los prefacios, Marx se esfuerza en esquematizar qué es el materialismo dialéctico, como método de investigación de las leyes y tendencias del funcionamiento del modo de producción capitalista, esto se complementa con su método de exposición el cual parece ir y volver sobre algunos puntos. En este complemento que existe entre la investigación y la exposición, Marx no parte de presunciones como sí lo hace la lógica de la economía burguesa al decir “supongamos que esto es así porque es más fácil para mi argumento”, sino que va construyendo sus definiciones desde la célula primaria del capitalismo, la mercancía. De ahí, en los primeros tres capítulos, deriva el valor (relación social de su sustancia y magnitud), el valor de uso (cualitativo) y el valor de cambio (cuantitativo), el doble carácter del trabajo (concreto y abstracto), el proceso de intercambio, y las condiciones de existencia de los precios y las funciones del equivalente general expresadas en su forma dineraria (medida de valor y estándar de precios, medio de circulación, medio de acaparamiento, medio de pago de deudas e impuestos y dinero aceptado mundialmente, como el dólar). De aquí se deriva la famosa fórmula del capital, Mercancía-Dinero-Mercancía (vender trabajo para comprar mercancías) que se convierte en Dinero-Mercancía-Dinero Ampliado (comprar trabajo para vender mercancías).

Para lo anterior, se necesita entender dos conceptos clave: 1) el de tiempo socialmente necesario, donde al hablar de mercancías y trabajos específicos debemos pensar en sus apariencias promedio, en las técnicas, saberes, habilidades, maquinarias y demás que establecen los costos usuales de la producción realizada, por lo tanto, superando exitosamente el salto mortal de valores a precios; y 2) el fetichismo de la mercancía, en el cual las relaciones sociales que son necesarias para la producción y consumo de las mercancías son ocultadas como relaciones entre cosas, esta ocultación ocurre mediante la abstracción real que se realiza con la forma dineraria y las ficciones legales que se requieran para sostener el entramado político que justifica ciertas formas de propiedad.

En este sentido, el trabajador es doblemente libre, es libre de los medios de producción y es libre de vender lo único que posee, su tiempo de trabajo, su vida. Esto nos habla precisamente de lo que es el método del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, entender el desarrollo de los fenómenos sociales a partir de las formas concretas en las que se sacian las necesidades de reproducción social. En el capitalismo, las necesidades sociales (comida, vivienda, vestimenta, entretenimiento, etc) son saciadas privadamente, ocurriendo “a espaldas de los productores”, sin una coordinación de cantidades o técnicas, sin los canales de distribución necesarios para satisfacer a la mayoría de lo más básico que se necesita para vivir.

Dice Lenin (1913): “la teoría de Marx es omnipotente porque es cierta”. No solamente la crítica de la economía política esbozada en su obra se ha mantenido relevante durante casi dos siglos, sino que, más importantemente, quienes se han atrevido a contribuir o a innovar en la aplicación de las conclusiones lógicas de esta dualidad teórico-práctica han cosechado el maná de la historia, brindándole a sociedades fragmentadas y empobrecidas -como la Rusia Zarista, la China del siglo de las humillaciones, el Vietnam postguerra, la Cuba prostituida por mafiosos gringos, la Corea bombardeada por la guerra, y demás ejemplos- de las herramientas para su transformación positiva, incluyendo sus inevitables errores. Hay que interiorizar que la aplicación de toda gran idea implica inevitablemente cometer grandes errores, pues las apuestas son altas, pero así mismo, las ganancias potenciales son monumentales y duraderas.

Los trabajadores que han convertido una guerra interimperialista en una guerra de liberación nacional, y han logrado establecer un Estado proletario (entendiendo que un Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otra), han podido elevar a sus pobladores por encima de sus condiciones materiales obligadas. Dándoles a las mayorías acceso universal y de calidad a la educación, la salud, los hogares, la alimentación, y en general al desarrollo de las necesidades espirituales (las actividades creativas, las pasiones, el amor, el arte, el ocio, el deporte, etc.) una vez saldadas las necesidades materiales.

Para finalizar -también para dejar de hablar tanto sobre teoría e historia y ubicar personalmente la pregunta-, el marxismo brinda una razón de vida clara, un leitmotiv realmente accionable. Un canon estético, ético y moral, que facilita identificar y procesar nuestro dolor, nuestra felicidad, nuestro miedo, nuestra esperanza, como parte inevitable de una maquinaria que funciona siendo aceitado con la sangre, sudor y lágrimas de los trabajadores. Así mismo como es, a primera vista, un panorama desolador y hasta deprimente, es a la vez una oportunidad de crecimiento infinito, los trabajadores al no tener nada, tampoco tenemos algo que perder más que la vida que ya de por sí perdemos trabajando para el beneficio de alguien más, mientras que los capitalistas y rentistas sí corren un riesgo de pérdida enorme y grotesco, volverse trabajadores. Solo queda decir: ¡Proletarios del mundo, uníos!

Referencias

Althusser, L., & Balibar, É. (2001). Para leer el capital. Siglo xxi.

Carrera, J. I. (2007). Conocer el capital hoy, usar críticamente El Capital. Buenos Aires: Imago Mundi.

Foley, D. K. (1986). Understanding capital: Marx’s economic theory. Harvard University Press.

Harvey, D. (2018). A companion to Marx’s Capital: The complete edition. Verso Books.

Heinrich, M. (2021). How to read Marx’s Capital: commentary and explanations on the beginning chapters. NYU Press.

Lenin, V. I. (1913). The three sources and three component parts of Marxism. Selected writings (Vol. 1, p. 14). Foreign Languages Press.

Marx, K., Fowkes, B., & Mandel, E. (1976). Capital: Volume 1: A Critique of Political Economy (Penguin Classics).

Rochabrún, G. (2025). El capital de Marx: afirmación y replanteamiento. La Oveja Roja.

Weeks, J. (2011). Capital, exploitation and economic crisis. Routledge.